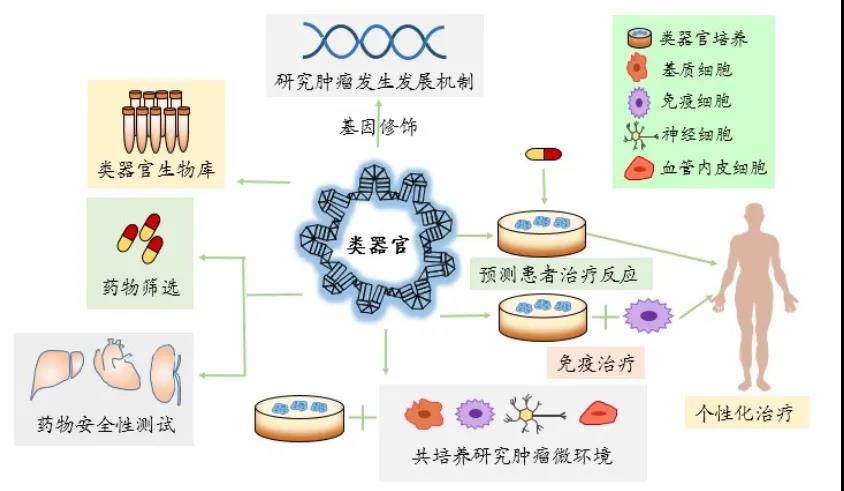

目前,用于研究恶性肿瘤的临床前模型主要是细胞系和患者源性的肿瘤异种移植。尽管其为肿瘤的研究做出贡献,但仍有缺陷。近年来,一个新兴起的领域—类器官,为肿瘤的研究提供了新的平台。类器官能够在体外高度重现体内肿瘤的原始特征,在药物研究、预测患者对治疗的反应以及为患者提供个性化医疗方案方面,拥有广阔的前景。目前,已经成功培养出如胃肠、肝、前列腺和乳腺等多种类器官。类器官的出现无疑给肿瘤的研究提供了更多的可能。

人类肿瘤较为复杂,不同的肿瘤患者对相同的临床治疗反应可能存在很大差异。目前,肿瘤进展的机制以及药物疗效和耐药的产生机制仍不明确。大量通过Ⅰ期药物安全性测试的抗癌药物在Ⅱ、Ⅲ期的疗效测试中被淘汰。因此,需要优化临床前疗效模型来改进对临床治疗反应的预测,降低临床试验的失败率。目前,正在使用的几种人类临床前模型包括细胞系(celllines)、患者源性的肿瘤异种移植(PDTX)和患者源性的肿瘤类器官(PDTO)。

1. 药物研究

由于肿瘤类器官是接近生理的结构,保留了母瘤的特定功能,并能准确地再现药物反应。因此,类器官技术填补了基于传统细胞系的药物筛选与临床试验之间的空白。研究表明,类器官可以作为评价癌症患者特异性反应的良好模型。此外,还可用来探索耐药性背后的详细因果和遗传改变。目前,一些癌症的类器官生物库已经建立,用于识别和测试新药物,而健康组织的类器官可以用于测试药物毒理学。

1.1 药物筛选

PDTO在高通量药物筛选,为患者选择合适有效的治疗方案方面具有很大潜力。目前,已经有研究将类器官应用于药物筛选。有研究通过对20例结直肠癌患者的肿瘤类器官进行药物测试,证实肿瘤类器官适用于高通量药物筛选,并可以检测基因-药物关联性。Pauli等提到在药物库中筛选ER+乳腺癌患者源性病例和BRAF突变黑色素瘤患者源性病例,发现他莫昔芬、BRAF和MEK抑制剂为最佳推荐药物,表明高通量筛选可以确定临床已验证的靶向药物。该研究还认为仅基因组学信息不能够为大多数晚期癌症患者确定治疗方案,因此使用PDTO进行高通量药物筛选,以发现有效的治疗方案。并通过分析2例子宫恶性肿瘤和2例结肠癌来源的肿瘤细胞,确定有效的药物组合,并使用3-D培养模型和PDTX模型对其进行验证。上述研究均表明,利用肿瘤类器官可进行高通量药物筛选,检测基因—药物关联性,为患者提供个性化的治疗方案。

1.2 药代动力学研究

类器官技术可以应用于药代动力学测试,这是药物开发的关键。有研究发现,由人类诱导多能干细胞生成的肠类器官,具有药代动力学功能。并发现在一些小分子化合物的作用下,类器官中可检测到药物转运蛋白、通过AB⁃CB1/MDR1的外排转运活性以及核受体配体对药物代谢酶CYP3A4的诱导作用。由此可看出,运用类器官技术,可以进行药代动力学研究。

1.3 药物毒理学研究

在药物开发中,类器官技术的另一个主要优势是可以生成和利用正常的类器官来筛选仅针对肿瘤细胞而不伤害健康细胞的药物。在临床试验中,不可耐受不良反应是导致药物失败的主要原因,包括肝脏毒性、心脏毒性和肾脏毒性。肝类器官可以用于测试药物的肝毒性。药物相关的肝毒性主要是通过细胞色素P450酶介导的,肝类器官能够接近生理水平观察到细胞色素P450酶的作用。心脏毒性反应如心律失常和心功能降低也可以在类器官中测试。此外,肾类器官也被用于药物毒理学研究。将类器官技术应用于药物临床前的毒理学研究,有助于降低药物临床试验的失败率,减少药物临床试验阶段不良事件的发生。

2. 肿瘤发生发展机制的研究

类器官通常可以从正常的人类上皮细胞中获取,可在体外对所有阶段的恶性肿瘤进行突变建模,可用于揭示癌症基因组的复杂性以及基因突变在肿瘤发生发展过程中的重要作用,有助于癌症精准治疗的药物靶点的发现。

3. 临床治疗的研究

3.1 个性化医疗

个性化医疗旨在通过在分子和药物基因组学水平上更好地描述疾病特征,为每个患者制定有效的治疗策略。类器官在为患者制定个性化治疗方案上具有巨大的潜力。如测量来自囊性纤维化患者的直肠类器官中囊性纤维化跨膜电导调节器的功能,可以确定哪些人将受益于囊性纤维化跨膜电导调节器矫正治疗。为了证实原发肿瘤的遗传基因组学特征能否在类器官中被保留下来,有研究对来自14例转移性结直肠癌患者的类器官的1 977个癌症相关基因进行了基因分析。结果表明,90%的体细胞突变在来自同一患者的类器官和活检标本中是相同的,并且类器官和相应的原始肿瘤的DNA拷贝数图谱的相关系数为0.89。表明类器官可以很好的捕获原始肿瘤的遗传特性,为类器官在个性化医疗中的应用提供有力的证据。尽管目前类器官技术在个性化医疗中还处于不成熟阶段,但更深入的研究将完善该模型,拓宽个性化医疗的视野,替代传统的“一刀切”治疗方式。

3.2 预测患者对治疗的反应

预测患者对治疗的反应是类器官技术的另一潜在应用。可以通过在体外对患者源性类器官进行一些治疗操作,以此类器官对治疗的反应来预测提供活检组织的患者对治疗的反应,以便为患者选择最合适的治疗方案。Hubre⁃cht类器官技术基金会进行了一项关于转移性乳腺癌、结肠癌和非小细胞肺癌的大型多中心队列研究。在该项研究中,来源于转移病灶活检的肿瘤类器官的药物反应与患者的临床反应呈正相关。但患者实际治疗方案与体外药物筛选方案中药物剂量的差异,是需要进一步去探索的难题。目前,已有学者用转移性胃肠癌的类器官来预测患者对治疗的反应,并比较了类器官和基于患者源性类器官的原位小鼠肿瘤异种移植模型对抗癌药物的体外反应和临床试验中患者的反应,阳性预测值(预测某一特定药物有效)为88%,阴性预测值(预测某一特定药物无效)为100%。提示患者来源的类器官能够在体外条件下预测患者对治疗的反应,为个性化医疗提供指导。

3.3 免疫治疗

免疫治疗是一种新颖而有前景的肿瘤治疗策略,利用患者自身的免疫系统来杀死肿瘤细胞。免疫治疗的先决条件是恶性细胞表现出足够的免疫原性来触发足够的免疫反应。癌细胞的突变状态,有助于新抗原的产生,激活免疫反应。然而,由癌细胞新抗原引起的免疫反应强度不足,可以通过在体外激活和扩增免疫细胞,应用于患者体内来解决。多项研究为类器官技术在免疫治疗中的应用带来新的希望。如上皮内淋巴细胞在含有白介素-2、白介素-7和白介素-15的培养液中,与小鼠肠道类器官共培养,可维持增殖状态;有研究成功的进行T淋巴细胞与人原代乳腺上皮类器官的共培养,发现这些T淋巴细胞可以有效地清除三阴性乳腺癌的癌细胞。这表明,来自健康献血者的T淋巴细胞可以被类器官在体外扩大和激活,之后用于体内治疗患者,且可使健康献血者来源的T细胞对患者来源的类肿瘤细胞的细胞毒性效应在体外测试成为可能。将类器官与免疫细胞进行体外共培养,可以扩增免疫细胞,增强免疫反应,为后续的免疫治疗提供强而有力的保障。此外,研究肿瘤微环境也离不开类器官与免疫细胞及其他细胞的共培养技术。